- Информация о материале

- Автор: Super User

- Просмотров: 1779

ЭТНОПЕДАГОГИ

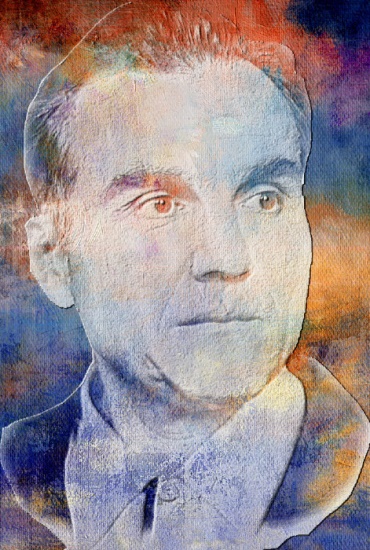

Лев Николаевич Толстой (9 сентября – 195 лет)

Во второй половине 60-х гг. XIX в. Л. Н. Толстой поставил вопрос о создании в России своей системы народного образования, которая должна основываться на исторических и национальных традициях русского народа и не быть слепком с западно-европейских систем, сложившихся в иных экономических и политических условиях. Обучая крестьянских детей, являясь выразителем взглядов и настроений патриархального крестьянства пореформенной дореволюционной России, писатель высоко ценил русские народные традиции, рекомендовал широко использовать их в учебно-воспитательном процессе школы. Он отмечал, что школа хороша только тогда, когда она сознавала те основные законы, которыми живет народ. При этом особо подчеркивал: «Потребность образования лежит в каждом человеке; народ любит и ищет образования, как любит и ищет воздуха для дыхания».

Василий Александрович Сухомлинский (28 сентября – 105 лет)

Своим учителем Сухомлинский называл Макаренко. Он является горячим приверженцем идей Ушинского о принципе народности как наиболее полном отражении духовных сокровищ народа, его многовековой культуры, творческих способностей и деятельности. Сухомлинский практически доказал, что осуществление гениальных идей патриарха российской педагогики становится возможным только в условиях подлинно народной системы образования и воспитания.

Духовное богатство личности, как полагает Сухомлинский, – это, прежде всего часть духовного богатства нации. Сухомлинский решительным образом требует самого бережного отношения к духовным сокровищам народа, решающими из которых он считает традиции воспитания подрастающих поколений.

В последних книгах Сухомлинского, во всех его последних статьях красной нитью проходит мысль о необходимости возрождения прогрессивных педагогических традиций народа, о широком внедрении их в семью и школу. Он рассказывает детям сказки, вместе с ними поет народные песни, организует проведение народных праздников. Его ученики сами придумывают сказки, пишут сочинения по пословицам, решают народные задачи-загадки. Элементы народного творчества используются в оформлении школы, классов, кабинетов, зала, рекреаций. Он культивирует трудовые традиции, в целях воспитательного воздействия пропагандирует народное искусство и обрядность, обучает детей народным правилам приличия и хорошего тона. Обстановку, в которой общаются дети вне школы, он максимально приближает к той, в какой играли, трудились и развлекались дети народа.

Из всех средств воспитания наиболее значимым Сухомлинский считает родное слово. «Язык – духовное богатство народа», – пишет он. «Сколько я знаю языков, столько я – человек», – гласит народная мудрость. Но богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее красоты. По его мнению, речевая культура человека – это зеркало его духовной культуры. «Важнейшим средством воздействия на ребенка, облагораживающим его чувства, душу, мысли, переживания», – утверждает педагог-мыслитель, – «являются красота и величие, сила и выразительность родного слова».

Духовное единство подрастающего поколения с народом обеспечивается посредством родного языка, «...от каждого детского сердца протягиваются нити к тому великому и вечному, имя которому – народ, его неумирающий язык, его культура, слава его многочисленных поколений, которые почивают на кладбищах, и будущее тех, которые родятся. Через посредство слова ребенок становится сыном народа».

Как настоящий гуманист, он гордился расцветом всех народных языков, ценил их своеобразие. Так, например, чувашский язык он называл одним из богатейших языков нашей страны по словарному запасу и образным средствам. Ему была близка и понятна великая историческая миссия русского языка. Он не только призывал любить, но и сам «глубоко и нежно» любил русский язык, в совершенстве владел им, знал наизусть «Евгения Онегина», «Кому на Руси жить хорошо», «Мертвые души» и «Слепого музыканта», «Записки охотника», «Степь» и много страниц произведений Толстого и Достоевского, добрую половину стихов Тютчева и Никитина, Маяковского и Есенина, Ахматовой и Твардовского. Для него русский язык был неисчерпаемым источником мысли, чувств, стремлений.

Пример педагога побуждал и его воспитанников к уважительному отношению к языку народа, создавшего бессмертную культуру. По мнению Сухомлинского, самая высокая и святая миссия народного педагога – научить молодое поколение уважать все созданное поколениями предшественников, каждое из которых влило свою каплю в тот океан, который представляет собой народная духовная культура.

Настолько восторженным было отношение Сухомлинского к народным пословицам как к педагогическим миниатюрам, что по их образцам он создавал свои афоризмы. Он считал эффективными народные формы сохранения и распространения педагогической мудрости. Вот некоторые из благопожеланий и назидательных советов Сухомлинского: «В какой бы далекий уголок нашей Родины ни забросила тебя судьба, не забывай своей колыбели», «Подлинная свобода сына и дочери – быть послушными детьми», «Храни и почитай память об умерших. У кого нет в думе прошлого, не может быть и будущего».

Народные пословицы лежат и в основе заповедей Сухомлинского, например: «"Три бедствия есть у человека – смерть, старость и плохие дети", – говорит украинская народная мудрость. Старость неотвратима, смерть неумолима, перед ними никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей дом можно уберечь, как и от огня. И это зависит не только от родителей, но и от самих детей». Или еще: «Береги честь с молоду, не разбрасывай по мелочам силу своей души. Если будешь разбрасываться в ранней юности, если будешь без конца увлекаться – вступишь в зрелую жизнь человеком с пустой душой». Школа становится подлинным очагом культуры лишь тогда, – говорил Сухомлинский, – когда в ней царят четыре культа: культ Родины, культ человека, культ книги и культ родного слова.

В современной ситуации межнациональных раздоров опыт Сухомлинского-воспитателя как нельзя более актуален, в основе межнациональных отношений – считал он – должны лежать следующие заповеди:

• Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость другого человека.

• Знай, что твое неразумное, холодное слово может обидеть, уязвить, огорчить, вызвать смятение, потрясти, ошеломить.

• Нельзя смешивать человеческие слабости и зло. Против зла надо бороться. Зло нетерпимо. Примириться со злом значит и самому стать злым, безнравственным.

• Большое зло – унижать достоинство другого человека, считать себя личностью, заслуживающей уважения, а другого человека «мелкой пылинкой».

• Дорогим для тебя должно стать не «мое», а «наше», т.е. ценности, принадлежащие обществу, созданные обществом для счастья и радости всех, каждой личности.

Эффективность воспитательной системы Сухомлинского обеспечивалась тем, что все проблемы воспитания он решал очень конкретно – на межличностном уровне, опираясь на народную педагогику.